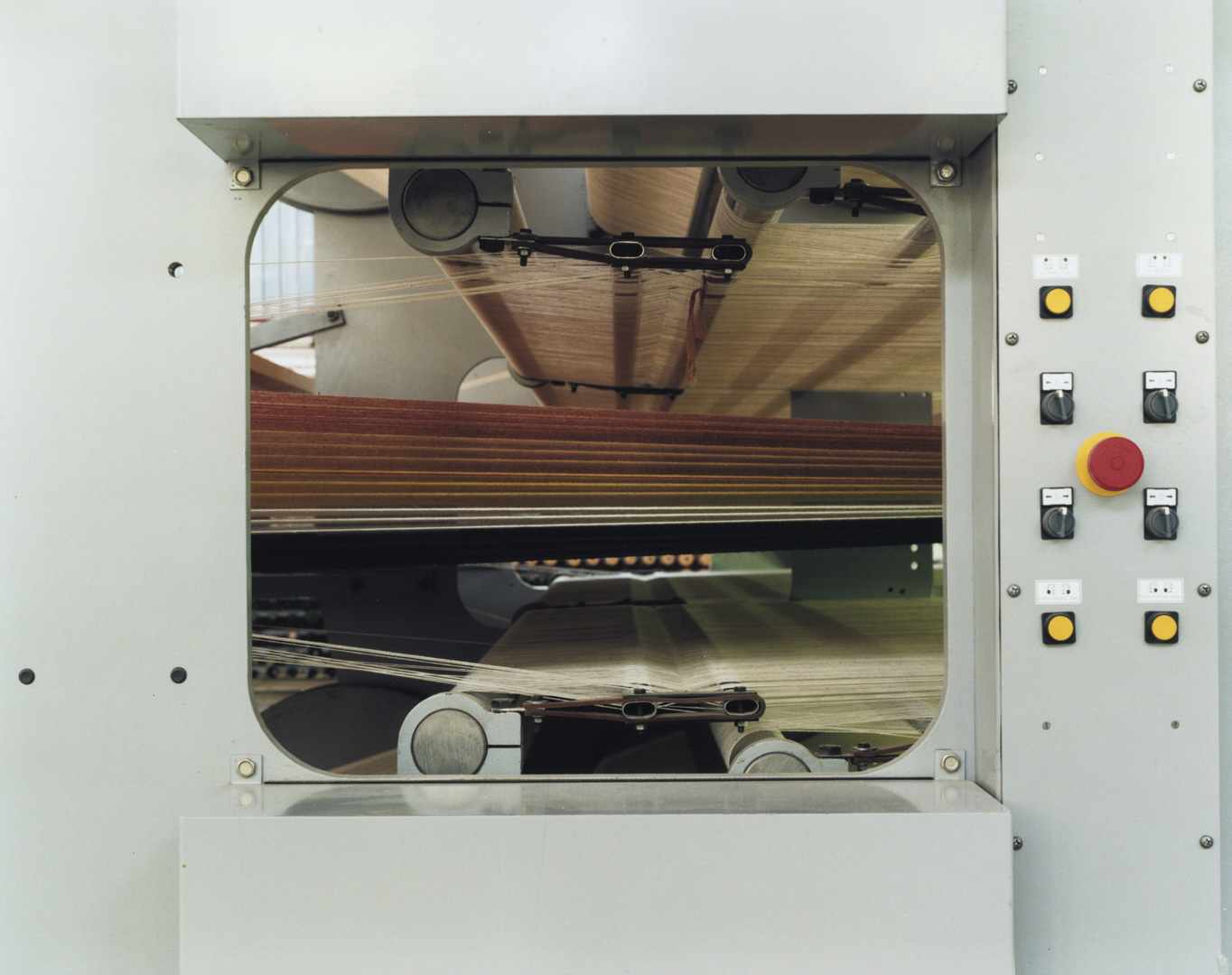

Tadjikistan, tissage, 2001

Je fais des photos depuis l’âge de dix ans. Dès le début, la photographie était pour moi quelque chose de magique, le pouvoir de coucher la réalité sur papier. Petit à petit, photographier est devenu le moyen d’enregistrer le temps qui passe, de montrer aux autres la réalité telle que je la vois. Chaque image est un peu comme une fenêtre qui s’ouvre dans ma mémoire sur un lieu, une odeur, une personne, une histoire. Progressivement, la photographie est aussi devenue un moyen de justifier ma présence : un sésame, un passeport.

Je m’intéresse aux gens. Photographier suscite la curiosité, délie les langues et noue des liens. Mes photos ont commencé par exister de façon isolée, puis elles sont devenues séries et ont fini par former un ensemble où les unes font écho aux autres pour raconter une histoire, essayer de dire quelque chose et surtout espérer être entendu. En attirant l’oeil du public sur tel ou tel problème, en en mettant en scène les différents acteurs, quitte à les déranger voire à leur déplaire, mes photographies pouvaient alors devenir agents de subversion. Ainsi, grâce à une série de photos et de textes dénonçant les conditions de vie épouvantables des patients d’un hôpital psychiatrique en Grèce, les législateurs se sont saisis du problème et ont mis sur pied une commission de surveillance pour toutes les institutions psychiatriques du pays.

Je suis devenu photojournaliste sans m’en apercevoir, sans vraiment y réfléchir. Je produisais des images vendues au plus offrant ; je sillonnais la planète en essayant, avec plus ou moins de succès, de dépeindre et de dénoncer la souffrance et les horreurs du monde. Mais à force de les voir exclusivement à travers ce prisme, les enfants-soldats du Libéria, les réfugiés tchétchènes, les prostituées équatoriennes, les enfants des rues de Tananarive, les Tsiganes grecs, tchèques, roumains ou irlandais y perdaient leur singularité. Mes photos étaient devenues systématiques, prévisibles, d’une efficacité monotone, monocorde. Fatigué par cette routine, et de plus en plus cynique, je perdais de vue les raisons qui m’avaient poussé à choisir ce médium.

Un jour, la chance a fait que les vents ont tourné : j’ai reçu une bourse pour faire les photos que je voulais, où je voulais, quand je voulais, comme je voulais.

J’ai toujours eu envie d’aller au Tadjikistan ; je n’avais encore jamais trouvé d’excuse suffisamment bonne pour le faire. Je n’avais plus besoin d’en chercher, l’excuse était toute trouvée.

Le manque d’information sur ce pays était ce qui m’attirait le plus. Du Tadjikistan personne ne savait rien ou presque ; seule la guerre civile et la production locale d’héroïne avaient fait parler d’elles. Mais sur les Tadjiks et leur mode de vie, rien, ou si peu. Pendant la période soviétique, il était presque impossible aux étrangers de se rendre au Tadjikistan — dépôts d’uranium et autres usines sensibles obligent.

Au départ, ce pays me fascinait parce qu’il était une des pièces maîtresses du Great Game. À la fin du dix-neuvième siècle, la Grande-Bretagne et la Russie, cherchaient toutes deux à contrôler les étendues hostiles et méconnues de l’Asie centrale. Le Tadjikistan était au cœur géographique de cette rivalité stratégique. À l’époque, comme aujourd’hui, ce pays était l’objet d’explorations discrètes et de spéculation diverses. Destination de choix pour les diplomates, militaires, scientifiques et autres curieux, le Tadjikistan a aussi pour moi un charme d’ordre littéraire. J’aime lire ces récits d’écrivains qui sont allés aux confins du connu, à la rencontre de gens dont ils ont un temps partagé la vie. Je les admire et, à ma façon, aspire à voyager ainsi.

Créé en 1929 par les Soviétiques, le Tadjikistan est un pays artificiel, taillé à même le territoire de ses voisins. Tadjikistan Tissages fait écho au tissu même de la population de ce pays où Tadjiks, Ouzbeks, Kirghizes, Pamiris, Turkmènes et Russes ont été mêlés par la force de l’Histoire. Les habits, les objets, les meubles, l’architecture sont autant de singularités que chacun de ces groupes ethniques a su préserver. Un Tadjik sait immédiatement d’où vient celui qui l’approche : un chapeau, une poignée de main, la forme des sourcils, le bleu des yeux d’une femme dont le regard se détourne du vôtre, sont autant d’indices évidents pour qui sait les lire.

J’aime entrer chez quelqu’un pour la première fois ; la façon dont une maison est décorée, ce qu’il y a aux murs, ce qu’il y a sur le sol, m’apprend toujours beaucoup sur ses habitants. Si j’ai choisi de placer le tissage au cœur de ce travail photographique, cela vient sûrement aussi du rapport quasi passionnel que j’entretiens avec les tapis et les kilims. Je les aime et je les déteste à la fois. J’apprécie la finesse et la beauté du tissage, mais sortis de leur contexte nomadique, ces tapis me semblent toujours un peu déplacés — des objets bizarres qui ramassent la poussière, là, par terre, décalés. Ces tapis sont aussi des signes extérieurs de richesse et de statut social : il faut souvent argent, espace et éducation pour pouvoir les acheter, les mettre en valeur et les apprécier. En ce sens, les tapis incarnent nombre des absurdités de la mode décorative occidentale et me rappellent à quel point notre rapport aux objets est étrange.

Les tapis sont pour moi des objets lourds de souvenirs et de symboles. Enfant, les rares moments d’intimité et de complicité que j’ai eus avec mon père, étaient les week-ends où nous allions acheter des tapis ensemble. Mon père collectionne les objets et les œuvres d’art avec dévotion. La maison dans laquelle j’ai grandi était un véritable musée, dont la plupart des salles m’étaient interdites. Il était hors de question que ma sœur et moi puissions jouer sur ces tapis bien trop précieux pour qu’on ait même le droit d’y poser les pieds.

Au Tadjikistan, comme dans la plupart des pays producteurs de tapis, on ne trouve plus de tapis faits à la main. La tradition s’est éteinte il y a longtemps déjà. Pourtant, dans presque toutes les maisons tadjikes, il y a au moins un tapis. La plus grosse usine de tissage mécanique de l’ex-Union soviétique se trouvait au Tadjikistan. Aujourd’hui encore, elle produit à la chaîne des milliers de tapis et, à grand renfort de publicité, l’Etat ne manque pas d’encourager les habitants à en acheter.

J’ai passé près de deux mois au Tadjikistan. Je ne parlais pas le russe, qui là-bas est encore lingua franca; j’ai donc choisi de travailler avec un interprète. Les transports publics étant très peu fiables et les routes en piteux état, voyager à l’intérieur du pays nécessitait une voiture avec chauffeur. J’ai vite compris qu’il me fallait non pas un, mais plusieurs interprètes, plusieurs voitures, plusieurs chauffeurs. Pour rencontrer un couple de jeunes mariés, un berger Gharmi, le propriétaire d’une salle de billard, pour découvrir un ruisseau au fond d’une gorge encaissée, une forteresse en ruine, un verger de poiriers, mais aussi pour passer les barrages routiers, esquiver les contrôles du KGB, négocier avec les notables locaux, j’avais besoin de talents et d’appuis multiples, toujours originaires de la région traversée.

Les hôtels étant quasi inexistants, j’ai goûté à l’hospitalité et à la générosité des Tadjiks. J’ai vécu avec la famille et les amis de mes interprètes et de mes chauffeurs. Je connais la plupart des gens qui figurent dans ce livre : ils m’ont nourri, logé, aidé et protégé.

Les Tadjiks sont parmi les gens les plus pauvres au monde. Aujourd’hui encore, ils vivent dans des conditions très difficiles. Entre 1992 et 1997, plus de 50 000 d’entre eux sont morts dans une guerre civile, où l’identité régionale plutôt que l’appartenance religieuse dictait luttes et allégeances. Dans les villes où toutes les ethnies vivaient mélangées, les voisins s’entretuaient et les familles se déchiraient. Ceux qui ont le plus souffert de cette purification ethnique furent les Pamiris et les Gharmis. Originaires des régions les plus montagneuses et isolées du pays, ils ont toujours été écartés du pouvoir, traditionnellement tenu par les Khujandis des provinces du Nord. Au terme de la guerre, les Kulyabis et les Dangharais ont pris le dessus grâce à l’appui des populations du Nord et au soutien sporadique de l’armée de l’air ouzbèque et des Russes. L’un de leurs chefs, Imomali Rahmanov, est aujourd’hui président de la République du Tadjikistan.

Aujourd’hui, la paix est encore fragile. Personne n’a oublié, personne n’a pardonné. Tout ce que j’ai pu voir et entendre me laisse penser qu’il suffirait d’un rien pour que la guerre reprenne.

Pour Tadjikistan Tissages, j’ai utilisé un appareil grand format assez volumineux. J’avais besoin de changer, de travailler autrement. Je voulais voir, dans le cadre, la photo telle qu’elle serait vraiment ; je voulais contrôler l’image par avance. Ce n’était pas la seule raison. Les gens aiment entendre le clic-clac de l’obturateur qui se ferme et qui s’ouvre. La photo s’en trouve comme validée : ils savent qu’ils sont dans la boîte et que c’est la fin de la représentation. Et puis j’aime bien les préliminaires rituels, l’installation du pied et de l’appareil, le ballet des gens qui cherchent leur place et ajustent leur costume pendant que je vérifie la lumière ; puis enfin, le son lourd et gratifiant du clic-clac.

Choisir la couleur allait de soi. Je sais par expérience que les gens sont toujours déçus lorsque je leur envoie ou leur montre des photos où ils sont en noir et blanc : une vraie photo se doit d’être en couleur puisque la réalité, elle, est en couleur.

J’ai pris mon temps. Faisant toujours preuve de patience et de bonne humeur, les Tadjiks me donnaient l’impression d’aimer cette cérémonie photographique qui pouvait durer jusqu’à deux ou trois heures par image. Ce rituel devenait partie prenante de la photo. Si je me risquais à sortir un appareil plus petit, on me demandait immanquablement pourquoi je ne prenais pas une vraie photo. J’ai commencé à être plus à l’aise, je n’avais plus cette impression insidieuse de voler aux gens leur image, de prendre des photos à la tire. Là, ils pouvaient venir regarder dans le viseur et vérifier le cadre dans lequel ils allaient être photographiés. Souvent, c’est eux qui ont choisi l’image qu’ils voulaient donner d’eux-mêmes.