La Zone, 2011

« Ici tout devient visible. Tout saute aux yeux, comme si le danger faisait exister plus fortement. Fini le temps de la désolation, la photographie peut capter l’urgence et le désordre de la vie. Herbaut privilégie un style réaliste qui se distingue de tout naturalisme : les images forcent le trait, intensifient les situations, imposent leur rythme. Rien n’existe tel quel, le travail du photographe est dans cette capacité à épaissir le réel.

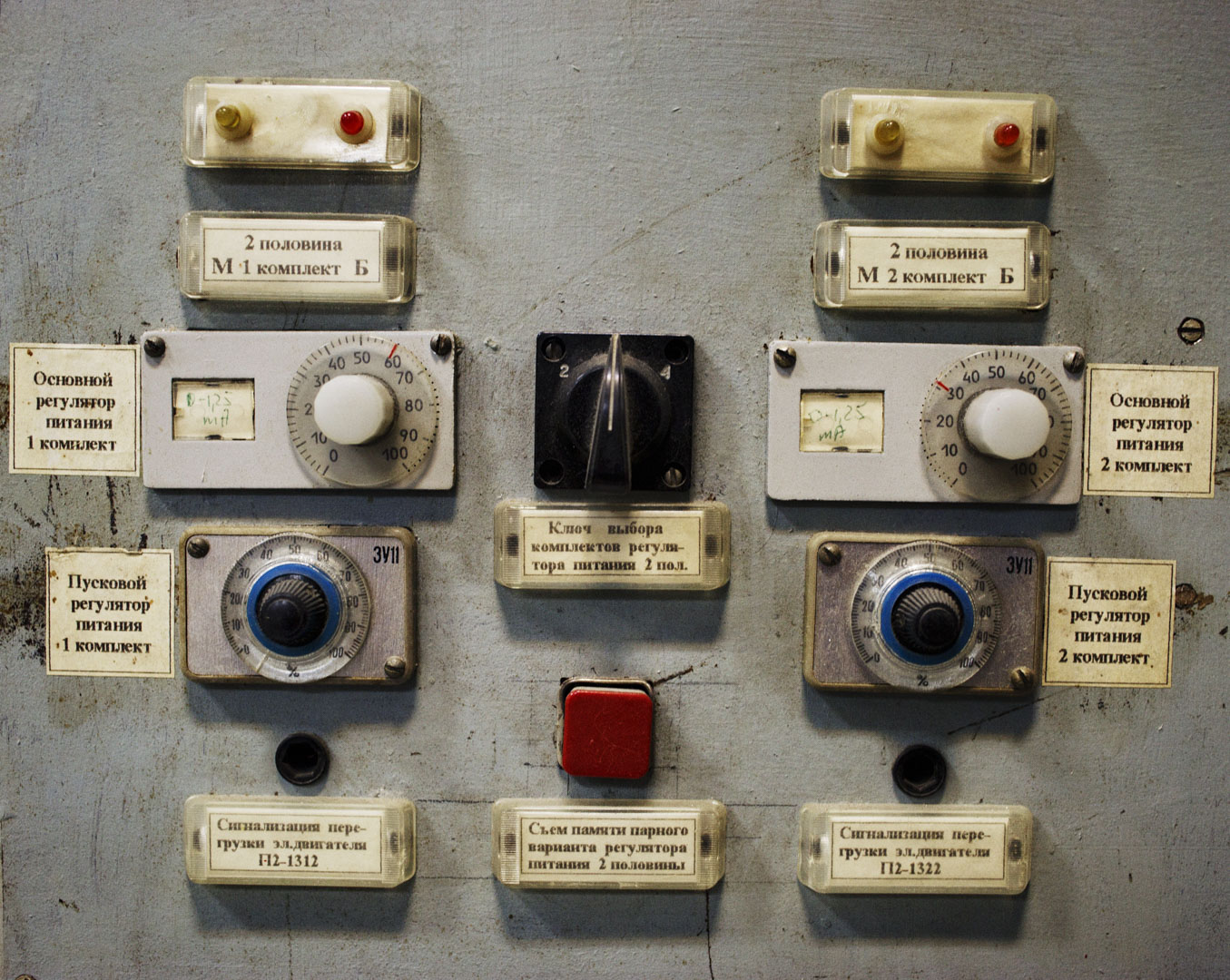

L’image du danger s’est déplacée dans la Zone. Ce n’est plus la toxicité des radiations mais l’état dégradé de l’humanité qui produit ses propres effets : les condamnés laissent place aux misérables. Dans La Zone, Herbaut amène la photographie au contact de l’imaginaire des romans russes d’un Dostoïevski. Le photographe travaille des personnes, des figures, des types. Il a trouvé avec la Zone la scène idéale pour construire son monde empreint de sentiments désœuvrés, d’espoirs contradictoires jusqu’au grotesque.

Mais comme toujours, ce sont les espaces entre les images et la voix de son journal qui construisent un monde légendaire. Herbaut distancie toujours. Il fait penser à un metteur en scène qui aurait trouvé des lieux emblématiques où se donnent à observer les limites de l’humain. Rien à voir ici avec un essai photo qui dénonce ou même informe, rien de compassionnel dans la tradition humaniste/humanitaire : juste les personnages pris dans l’inextricable destin de misérables. »

-Michel Poivert, Historien de la photographie

Je vois, devant moi, ce pont enneigé, la lumière bleutée du soir et des traces de loups. Depuis deux jours, je suis dans la zone interdite de Tchernobyl. Je ne voulais pas y revenir. J’y avais passé trop de temps entre 2009 et 2011. Quatre mois à me perdre dans ce territoire interdit qui me fascine depuis mon premier voyage en 2001. Une attirance et une répulsion en même temps. La peur de la plaque trop contaminée. La Zone est devenue pour moi un espace de réflexion. Tchernobyl ne m’intéresse plus, ni son histoire, ni ses conséquences. Je voudrais fermer les yeux et oublier. Et pourtant, je vois Piotr qui marche dans la neige ; il va traverser la zone interdite pour y voler du métal contaminé. J’entends Igor me dire : “Je serai ton ombre.” Je vois Larissa se déshabiller dans cet hôtel d’Ivankov : “Mais pourquoi je fais ça ?” Je sens l’haleine alcoolisée des miliciens : “Nous étions furieux. Vous arrêter dans la zone nous aurait valu une prime.” Je vois Vladimir chanter et me faire boire à en être malade. Je vois dans les brumes alcoolisées cet homme se faire lyncher. J’entends le bruit sourd de son crâne cogner le sol. J’entends mon radiomètre crier et me dire que je ne dois pas rester.

Tchernobyl vrille ma tête et me fait perdre mes repères, et aujourd’hui il est bien difficile de m’en défaire. Et puis il y a ce pont, et ces traces de loups dans la neige. Il y a cette eau noire et profonde. La rivière Uzh. Je dois partir. Un pas de trop, un choc, je sens l’eau glaciale me transpercer et me rends compte que la neige cachait un trou. Mon tibia est blessé. Rien de grave, si ce n’est la peur. Et la confirmation que pour moi le voyage doit se terminer.

En 2001, Tchernobyl m’avait fait passer du noir et blanc à la couleur et du mouvement à la frontalité. En somme, je passais du reportage au documentaire, m’obligeant à réfléchir sur mon approche du photojournalisme. En 2009, Tchernobyl m’a permis de considérer la réalité comme une matière dans laquelle je pouvais me noyer, de pousser le sentiment de fiction et de sortir d’une photo arrêtée.

Avec le temps, Tchernobyl est devenu un repère, comme un phare à la lumière morbide.