Grand São Paulo, 2019-2022

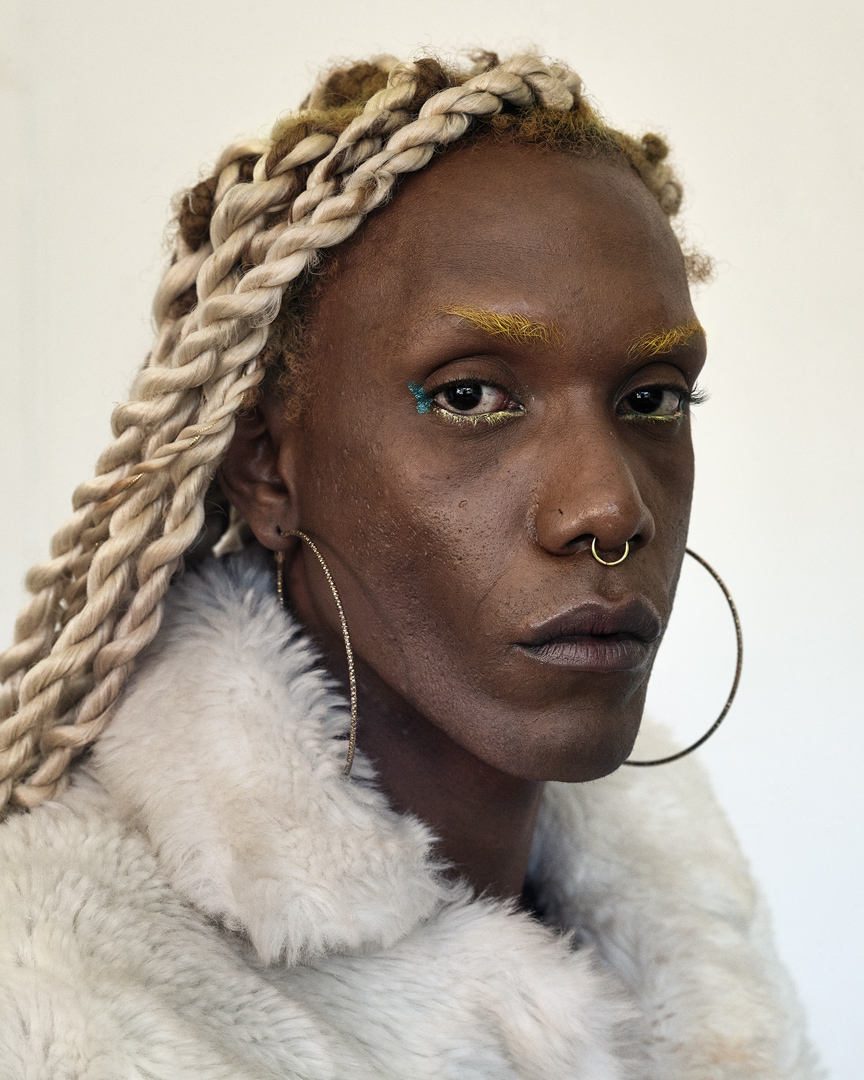

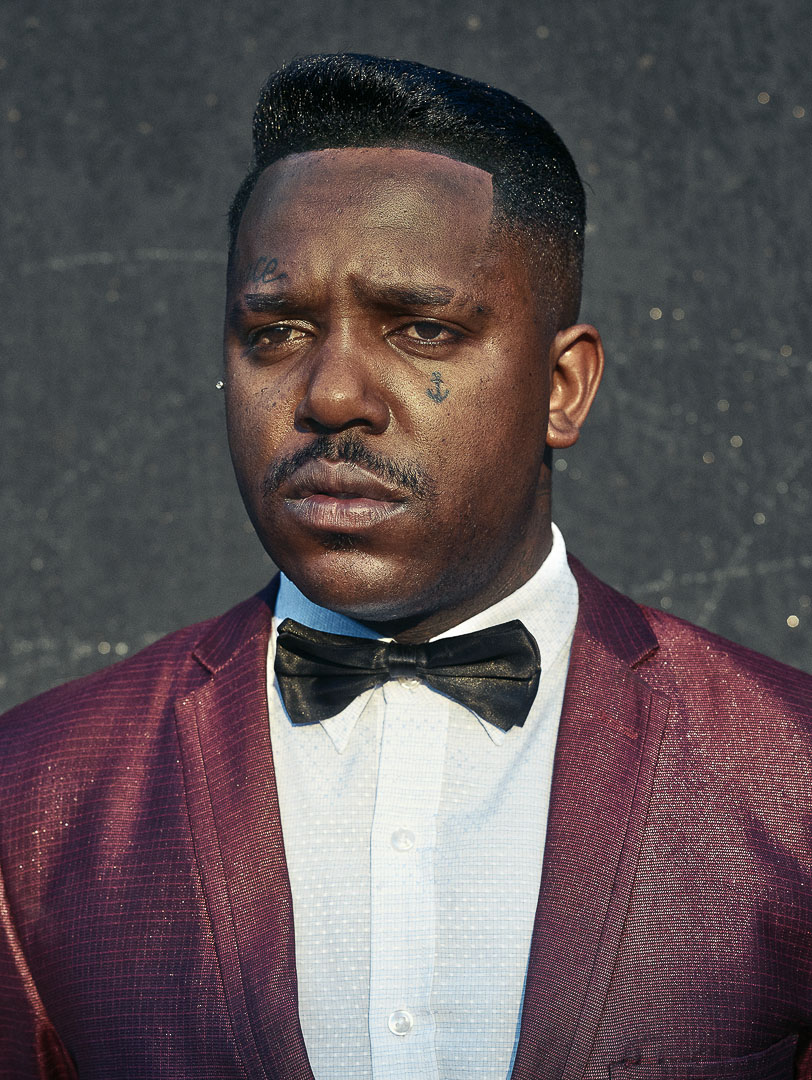

Début 2019, souhaitant continuer ce projet mais en le confrontant à un nouveau territoire, je quitte Rio et m’installe dans le Grand São Paulo, immense périphérie circulaire de la mégalopole brésilienne. Par l’intermédiaire du même dispositif de prise de vue en chambre noire, j’y déploie un processus de travail identique : lent, à la fois empirique et réfléchi, fait d’errances et de rencontres de circonstance se structurant progressivement.

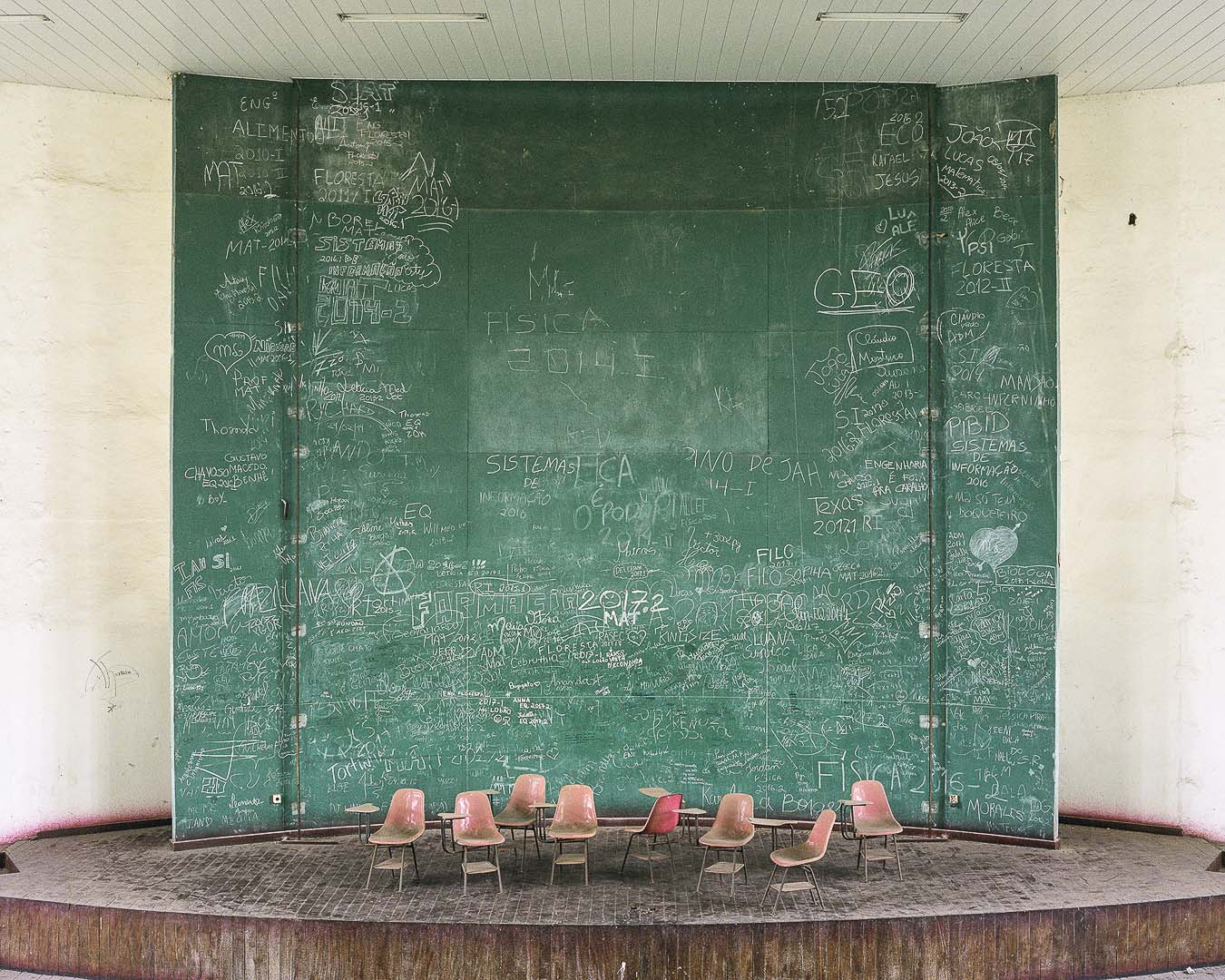

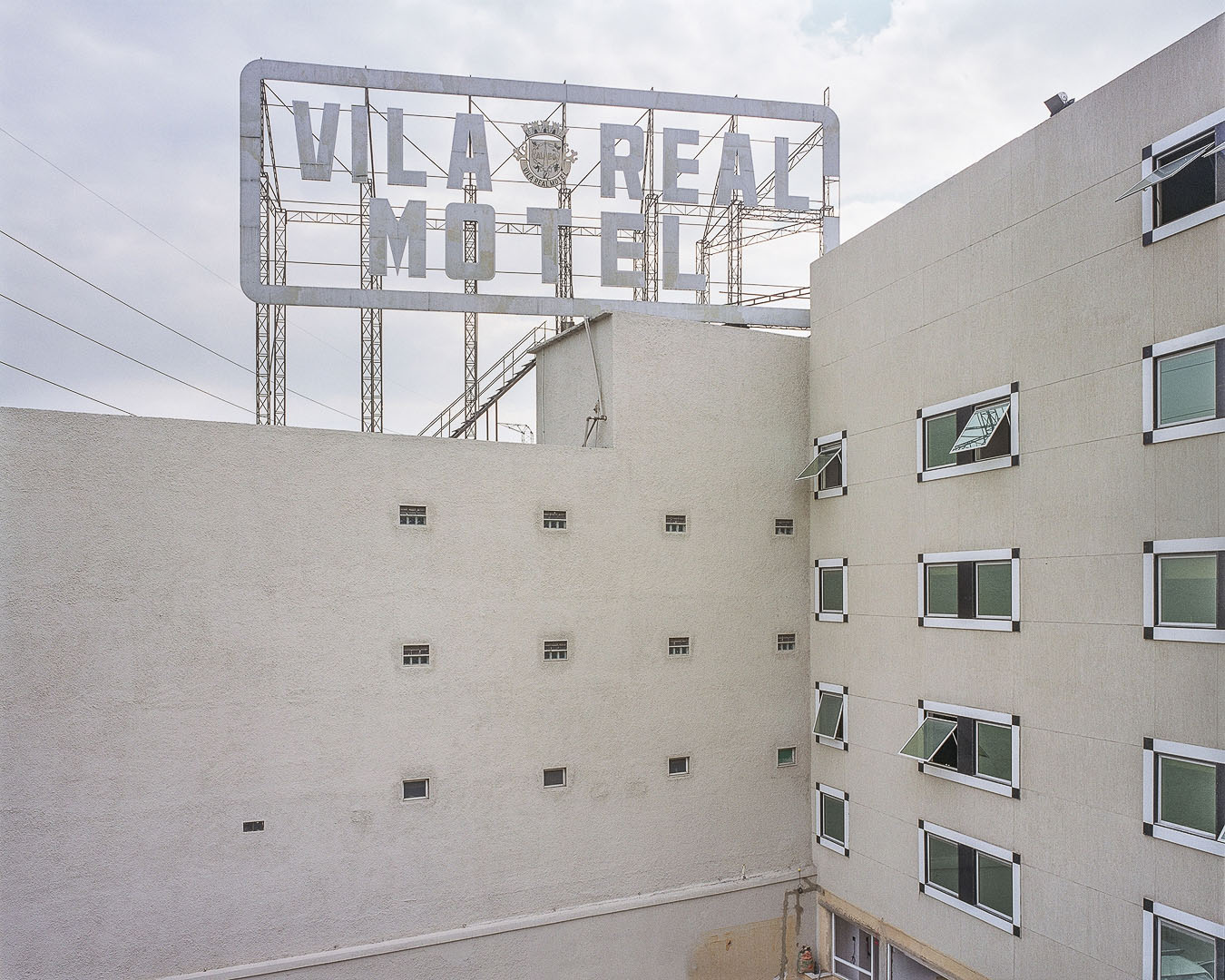

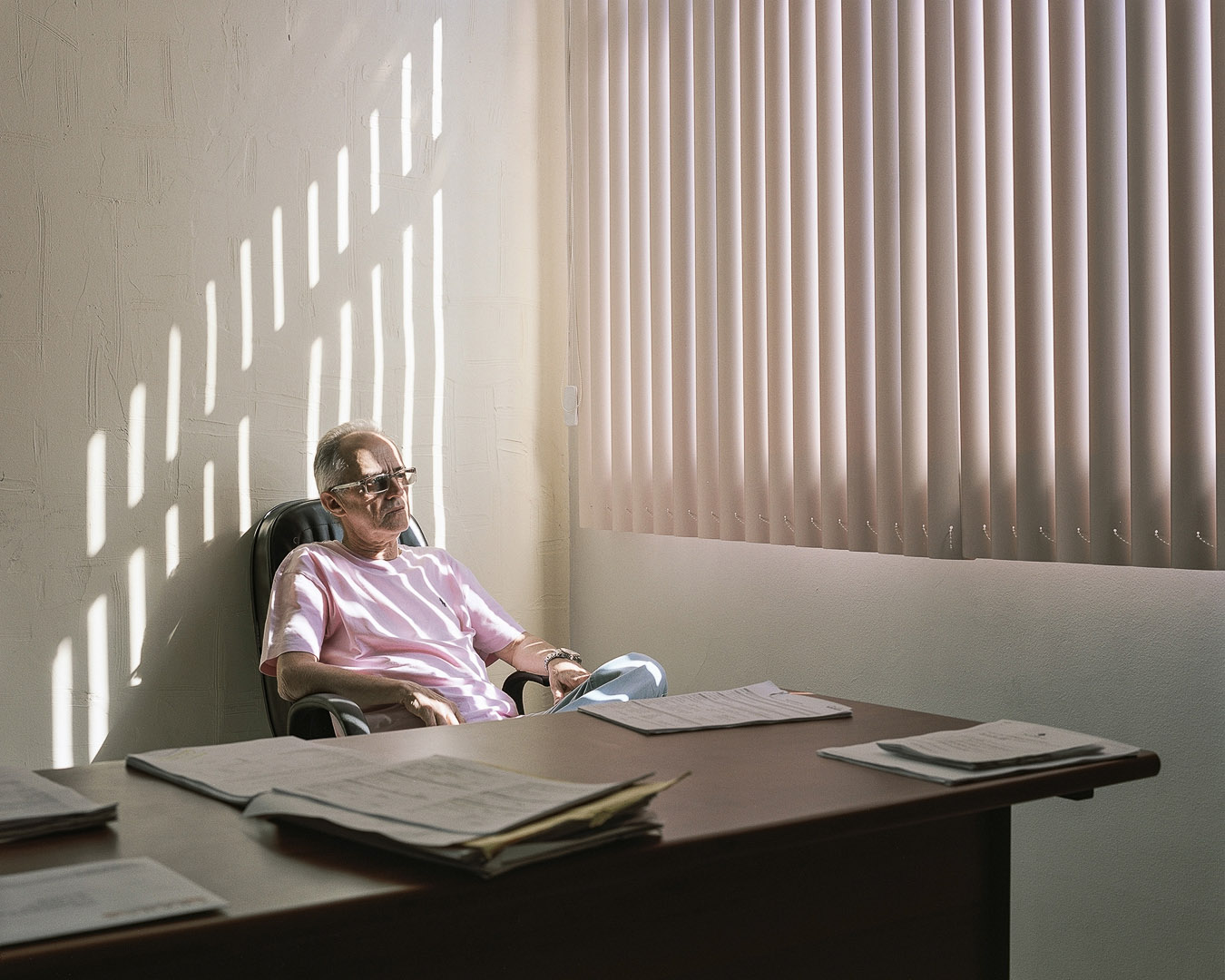

Le périmètre que je sillonne s’étire toujours sur de très grandes distances, parcourues à pied, en bus ou en moto. Par un curieux effet de miroir, ce nouvel espace me renvoie aux sensations éprouvées dans la Zone Ouest de Rio. L’espace public semble ici aussi pulvérisé, les corps et les regards paraissent s’éviter. Les sujets, comme exilés, semblent n’appartenir à nulle part, ou plus précisément à ce nulle part où ils sont photographiés. Entre les lieux traversés, les portraits et les vues de détail réalisés chez les gens ou en extérieur, le regard capte des correspondances. Le monumental paraît ordinaire, et réciproquement. L’instant décisif semble contenu dans la sensation d’attente, comme une tentative de fixer quelque chose situé entre l’instable et l’immuable.

“Dans le pays qui refuse d’affronter sa mémoire et qui n’a pas fait sa révolution, le progrès est une illusion, les droits ne sont pas garantis et le désespoir n’explose jamais. Ses habitants sont prisonniers d’un présent infini, sans conscience du passé ni perspective d’un futur réellement neuf.”

Citation de l’écrivain brésilien João Paulo Cuenca, dans un texte rédigé à l’occasion de la présentation d’une partie de ce projet par l’Institut Moreira Salles, à São Paulo, fin 2019.

Brasilia, 2022

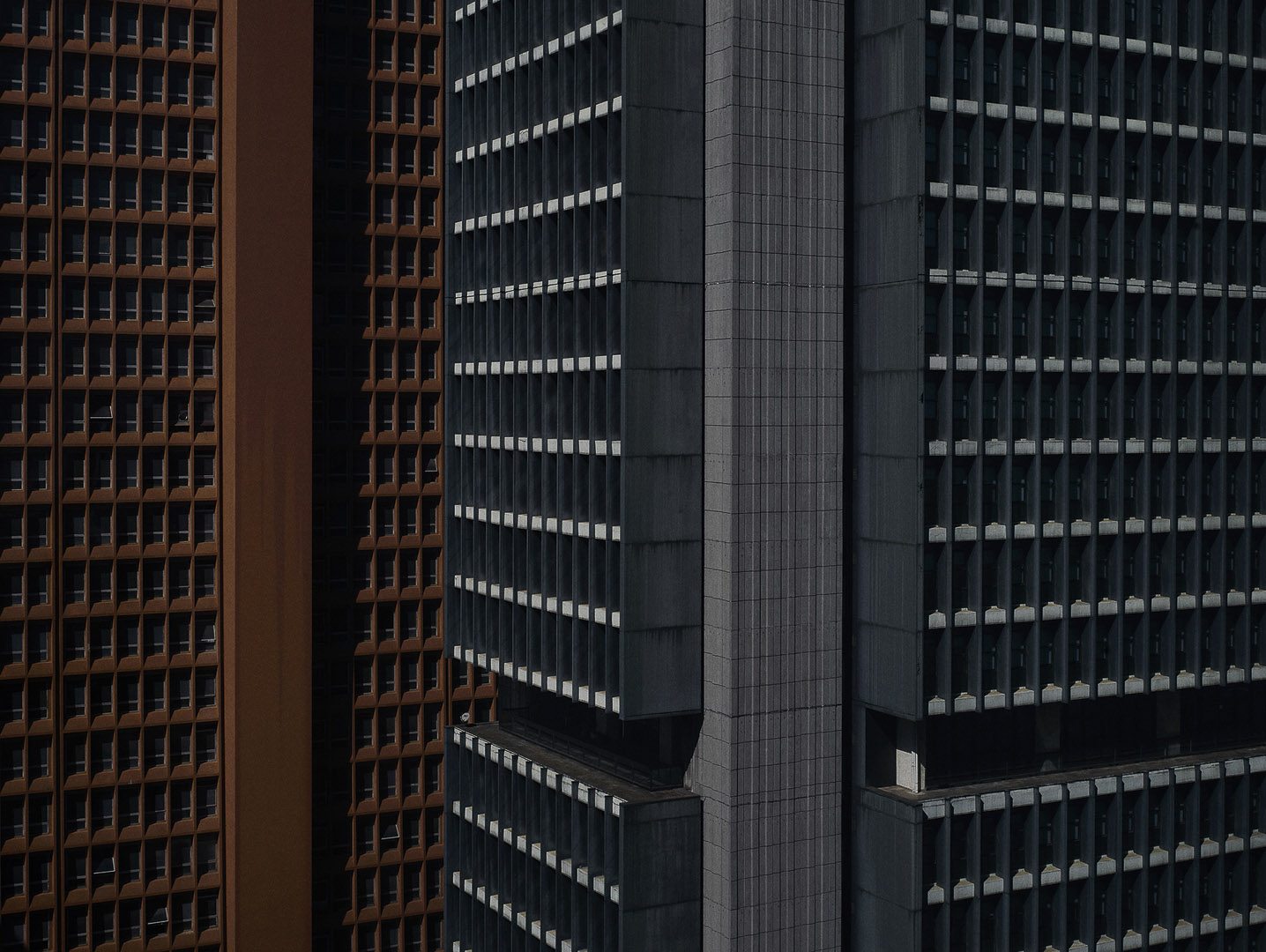

Après les périphéries de Rio de Janeiro et de São Paulo, j’ai finalisé ce travail à Brasilia et dans le District Fédéral, dans les derniers mois du mandat de Jair Bolsonaro. Il y a dans ce mouvement en apparence inverse – des marges vers le cœur politique du Brésil – la même volonté de comprendre ce pays si complexe. Car Brasilia est-elle vraiment un centre, ou au contraire un mirage, une promesse vide et creuse érigée au milieu de nulle part ? Et dès lors, reflet logique des périphéries lointaines de Rio et de São Paulo ?

Conçue à la fin des années 50, Brasilia est une ville étrange et fantasmée. C’est une capitale miniature et rurale, encore très jeune et pourtant figée dans le temps, construite dans l’opposition entre un plan pilote vitrine et un chapelet de villes satellites. On retrouve ici la fracture classique et politique – très prononcée au Brésil – entre un centre élitisé et hygiéniste, et des marges plus ou moins pauvres. Dans le plan pilote, qui réunit les lieux de pouvoir et les quartiers résidentiels de la ville, Brasilia semble comme vidée de ses habitants. D’immenses artères ou esplanades sans l’ombre d’un passant, hormis lors d’événements politiques, paraissent plus faites pour la voiture – qui est reine – que pour l’individu. Le silence règne. La nuit il est total, pesant. La binarité des saisons – une fournaise sèche, suivie de pluies diluviennes – ajoute encore au sentiment d’un décor de ville bizarrement temporaire et figé.

Reviennent à la mémoire les propos de l’anthropologue Eduardo Viveiros de Castro, apprenant l’incendie du Musée National en septembre 2018 – la pire catastrophe muséologique de l’histoire brésilienne -: “voici un pays où gouverner revient à créer des déserts”.